司法書士法人 A.I.グローバル

確かなサービスをスピーディにお届け!

全国に11ヵ所(東京神田小川町、東京立川、名古屋、大阪、札幌、仙台、横浜、広島、福岡、富士吉田、徳山)に事業所を構え、For Customer~お客様のために~を企業理念に常にお客様にとっての最善を追求しています。

| 所在地 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング4階 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-5577-3141 |

| FAX | 03-5282-3979 |

| ホームページ | http://www.forcustomer.com |

| お知らせ |

業務案内

不動産登記、商業登記、相続、遺言、成年後見業務

従来の登記業務だけでなく、裁判手続きや不動産競売手続きも実際に手掛けて、多方面からのアドバイスも可能です。

司法書士が多数在籍!!

従来の司法書士事務所にあるイメージ(司法書士1名、事務員多数という形態)から脱却し、司法書士多数、事務員少数のプロ集団を目指すことにより、個々の専門知識の結集ができ、今までの司法書士業務に加えて複雑な事案の速やかな処理、迅速かつ明確な対応ができます。

年齢30歳代、20歳代を中心としたスタッフによる相談しやすい体制です。 また、若さを活かしたフットワークの良さと、開業以来10年以上培ってきた経験により、確かなサービスをスピーディにお届けすることが出来ます。

不動産登記

不動産を売買したとき

不動産を売買するときは、不動産の売買契約を締結後、司法書士が立ち合い必要書類を確認。引き換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。

不動産を贈与したとき

不動産を贈与したときは、贈与者から授与者に所有権が移転しますので、登記を行う必要があります。

不動産を相続したとき

不動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので相続の登記が必要となります。

また、不動産の遺贈を受けた場合も登記を行う必要があります。

商業登記

司法書士は会社設立に関する手続き(書類作成、登記申請)の専門家です。

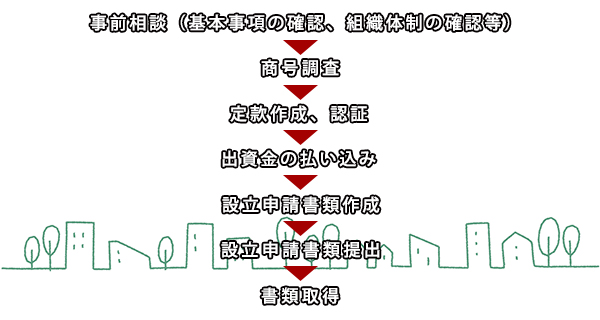

会社設立までの流れ

会社設立の登記後も、

■会社の目的の変更・追加があった。

■役員を変更した。

■会社の所在地を移転した。

など会社の内容に変更が生じたときには法務局へ登記する必要があります。

司法書士法人A.I.グローバルでは、会社の登記の専門家である司法書士として、書類作成し、登記申請の代行をいたします。

相続登記

相続とは、生前に持っていた財産(現金・預貯金・不動産・動産・株式等・有価証券・債務(負債・借金))をご家族や親族に権利義務として引き継ぐことを言います。

相続の種類

相続は亡くなった方の財産権利を引き継ぐもので、何も手続きを取らないと借金も背負うことになります。民法では、相続を承認するか、放棄するかを選択できる制度を設けられています。

選択を行わない場合は、被相続人の権利義務全てを承継する単純承認とされます。相続放棄と限定承認は原則的に相続を知った日から3ヶ月以内に選択しなければなりません。

遺言書のすすめ

相続トラブルを防ぐために、生前に遺言書を作成する事をおすすめしております。

遺言とは、遺言者御本人の御要望にそった相続財産の配分に関するルールを作成することを言います。

◇特に遺言書が必要と思われる例

■子供がいないので妻に財産を相続させたい。

■老後の面倒をみてくれた息子の嫁に財産を相続させたい。

■相続人がまったくいない。

■事業、農業を続けるために、財産を分けたくない。

■先妻と後妻にそれそれ子供がいる。

■認知したい子供がいる。

■孫にも財産を相続させたい。

成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。

自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。現在、独り暮らしや日中独居のお年寄りを狙ったこのような被害が増加し、社会問題になっております。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

※成年後見制度については、アクティブイノベーショングループの成年後見Q&Aサイトをご覧ください。↓↓

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。 さらに、法定後見制度は、後見、保佐、補助の3種類に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた法定代理人(成年後見人・保佐・補助人)が、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

対象となる方…

【後見】判断能力が欠けているのが通常である方

【保佐】判断の能力が著しく不十分な方

【補助】判断能力が不十分な方

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。